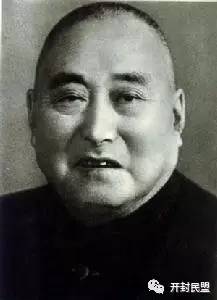

黄炎培

【人物简介】

黄炎培(1878~1965),号楚南,字任之,笔名抱一。汉族,江苏川沙县(今属上海市)人。前清举人,中国同盟会会员。1941年参加发起中国民主政团同盟(1944年改为中国民主同盟),并于同年3月担任中国民主政团同盟中央执行委员会主席,旋于是年10月辞去主席职务。历任民盟中央执行委员会常委,第一、二、三届中央委员会常委。1965年12月21日在北京逝世,享年88岁。

黄炎培1901年求学于南洋公学(现上海交通大学),1902年应江南乡试,中举人。1903年在家乡创办川沙小学堂、开群女学,从此开始投身教育事业。是年6月因涉嫌革命党被捕,保释出狱后出走日本。1905年加入同盟会,成为蔡元培的得力助手,创办浦东中学并担任江苏省教育会的常任调查干事和江苏咨议局常驻议员,利用职务之便,继续从事革命活动。

民国初,任江苏省教育司司长,筹办东南、暨南、同济等大学。1916年组织职业教育研究会,提出职业教育之目的在于“解决社会国家最困难的生计问题”,得到工商界人士的积极支持。1917年创建中华职业教育社,设中华职业学校,以“敬业乐群”为校训,提出“劳工神圣”、“双手万能”的实用教育,要使“无业者有业,有业者乐业”。五四运动时,他以江苏省教育会负责人身份,召集上海各校校长开会声援,发动全市罢市罢课斗争。1926年提出“大职业教育主义”的主张,认识到“专守教育岗位,不足以救国”,创办《生活周刊》,宣传革命。1927年蒋介石叛变革命后,以“学阀”罪通缉黄炎培,黄遂逃亡朝鲜和日本,进行考察。回国后撰写《朝鲜》和《黄海环游记》两书,以朝鲜亡国的痛苦告诫国人,并向蒋介石面陈日本图谋侵华日亟的形势。

“九一八”事变后,创办《救国通讯》杂志,主张抗日救国。1932年以中国国难救济会名义通电全国,要求国民党归政于民,召开国民会议,团结抗日。淞沪抗战爆发,发动上海各界上层人士组织“上海市民地方维持会”,征募军需品支援十九路军,并维持地方治安和社会金融,直到上海沦陷。1937年任国防会议参议员,1938年为国民参政会参政员。1939年发起成立统一建国同志会,1941年代表职教社派参加中国民主政团同盟,担任首任中央执行委员会主席,旋于是年辞去主席职务。1945年7月,为促进国共合作,访问延安,回重庆后写了《延安归来》一书,介绍解放区实情。

1945年冬,与胡厥文等筹组民主建国会,当选常务理事。1946年1月作为中国民主同盟9人代表团成员参加旧政协,提出实现和平民主的政治主张。1948年与民主建国会其他领导人秘密举行常务理事会,坚决响应中国共产党的“五一口号”。1949年2月,在中共地下党的帮助下潜走香港,转道北上参加新政协筹备工作,并代表中国民主建国会出席新政协。

新中国成立后,历任中央人民政府委员、政务院副总理兼轻工业部部长、第一、二、三届全国人大副委员长,第一届全国政协常委、第二、三、四届全国政协副主席,中国民主建国会中央委员会主席等职。

【人物评价】

不够朋友够英雄

——毛泽东

黄炎培先生是伟大的爱国者,杰出的教育家,著名的社会活动家,卓越的国家领导人。

——习仲勋

【人物故事】

毛泽东评黄炎培:不够朋友够英雄

1878年10月1日,黄炎培出生在今上海市川沙镇的内史第。内史第是一座宅院,主人是清朝内阁中书沈树镛,故称沈家大院。这个大院在川沙声名赫赫,因为它居住过三户名人,一家是黄炎培;另一家是宋家,宋庆龄等宋氏三姐妹就是在这里出生的;第三家是鼎鼎大名的胡适,他也在这个大院里生活过。

治家有方教子有术

黄炎培的父亲黄叔才,是沈树镛的外甥。由于父亲因公长年在外,黄炎培从小便随母亲借住在沈家。沈家世代书香,大院的主人沈树镛,不仅是高官,还是一位饱学之士和书画鉴赏与收藏名家。沈树镛对自己的收藏颇为自豪,他将内史第的书斋取名为汉石经室,供后世子女阅读研习。这里的藏书也让黄炎培受用终生。

黄炎培是上海“土著”,但他既有上海人之精细,也有北方人之豪迈。他交际广泛,朋友遍天下。他和李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来等共产党人过往甚密,也与袁世凯、蒋介石、杜月笙等枭雄周旋裕如;他和孙中山、宋庆龄、廖仲恺、冯玉祥是朋友,又同张謇、康有为私交甚笃。这种合纵连横、长袖善舞的为人之道,鲜有比肩者。

黄炎培一生兴学办校,桃李满天下。赫赫如张闻天、徐特立、钱昌照、华罗庚等,连蒋介石的两个儿子蒋经国、蒋纬国,也是其旗下门生。

今日上海浦东大厦栉比,而当年开发浦东的第一人就是黄炎培。他靠发行股票、社会集资主持修建了上海浦东第一条铁路,他创建的浦东中学则是当时与南开中学齐名的名校。

黄炎培治家有方,教子有术。黄门子女众多,几乎个个才俊。学工学艺,自立为人,都有一技在身,没有一人经商贩卖,也没有一人游戏社会。他要求孩子们在上中学时必须学好三门课程:国文、外文和数学。为了不使孩子们沾染上吸烟喝酒的不良习惯,家里待客时,不得侑烟侑觞。他自己记日记,也让孩子们从小记日记。他送给孩子们的座右铭:“事闲勿荒,事繁勿慌。有言必信,无欲则刚。和若春风,肃若秋霜。取象于钱,外圆内方。”这个“方圆论”,如今被世人奉为教子宝典,人生圭臬。

黄炎培晚年曾申请加入共产党,但是被婉拒。因为中央认为,他在党外比在党内作用更大。抗美援朝时,众人为出兵的名目而犯愁,名不正则言不顺,言不顺则事不成。黄炎培提出以“志愿军”命名,毛泽东欣然接受,于是,遂以“中国人民志愿军”为名。1954年讨论《宪法》草案时,他提出国家元首仍称主席不称总统、以中央人民政府为最高执行机关、中央以下各级一律称人民政府的建议,这个建议再获通过。直到现在,“人民政府”的称呼早已深入人心。1959年,他在人大常委会上提出“国歌”(《义勇军进行曲》)不要变动的意见,成为共识。而最早提出要对江南文化水乡周庄予以保护的,还是黄炎培……

要“杀人”的黄炎培

黄炎培被人称为近代中国著名的爱国主义者和社会活动家,这两个称号他当之无愧。

1902年,黄炎培依照蔡元培先生的教导,回乡办学,倡导学界革命。他到处演讲,抨击满清政府的无能和腐朽,宣传进步的新思想,这样一来,乡绅土豪就把他视为革命党人,抓进了县衙,等待处置。后经朋友找洋人出面,才得救。据说黄炎培前脚刚走出监狱,后脚上面下令斩首的手谕就送到了知县老爷的手中。

1932年,淞沪抗战时期,他与史量才、沈钧儒、荣宗敬等组织国难会,到处讲演,做形势报告,鼓励抗日群众。一次,他在中华职业学校演讲,全校千余名同学集中听报告,他的儿子黄大能也在台下。讲着讲着,黄炎培激动起来,他突然指着儿子黄大能大声说:“大能,你站起来听着,日本人打起来,如果你贪生怕死,投降做汉奸,日本人不杀你,我们也会杀掉你,如果你上战场牺牲了,我们全家将感到光荣。”

儿子黄大能回忆说:“他非常爱国,比一般的青年都爱国,我们在上海,他每天打听战争的消息,打胜仗他非常高兴,打败仗他痛哭流涕。他戴着黑纱,一般不拿下来,而且他从不进租界地。”

1949年,国民党政府已是日薄西山,此时的黄炎培已经决意跟着共产党走。就在上海解放前夕,蒋介石说话了:“绝不能放过黄炎培的二儿子。”特务们得令而行,把黄炎培的二儿子黄竞武抓去了,目的还是想让黄家屈服退让,但黄竞武宁死不屈,就在上海解放前夕,他被特务打断腿活埋了。毛泽东得悉后仰天长叹,特派周恩来到黄家慰问。

不爱财不做官

黄炎培还有两个清名:一曰不愿敛财,二曰不肯做官。

黄炎培一生兴学,不遗余力。他口才甚好,善于筹款,获捐甚多,但是面对各方资助,黄从不据为己有,不贪不占,不挪用乱用,他甚至枵腹从公,不领工资,只取生活费。

黄炎培的另一个清名是“不做官”。

辛亥革命之后,声望日隆的黄炎培是各派争相拉拢的对象。他两次拒绝出任当时政府的教育总长。为此,袁世凯借题发挥,送给他8个字说:“与官不做,遇事生风。”

毛泽东很看重黄炎培在工商界的影响。进城后,与黄炎培见面,就请他出马办两件事,一是希望他做新中国民营经济的牵头人;二是希望他利用自己的身份,及早向民营实业家传递共产党的声音。随后,周恩来总理两请黄炎培“出山”。面对共产党的诚意和盛情,这次黄炎培没有再推辞,他以72岁的高龄,出任中华人民共和国政务院副总理兼轻工业部部长。复出做官,有违自己的清名,为此他对子女们解释说:“我现在是做事,是为人民做事,不是为个人做官。”

1945年,黄炎培以国民政府参政员的身份到访延安,在延安,他见到了共产党的领袖毛泽东。

毛泽东问:“任之先生,这几天通过你的所见所闻,感觉如何?”黄炎培直言相答:“我生六十余年,耳闻的不说,所亲眼见到的,真所谓‘其兴也勃焉,其亡也忽焉’,一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,不少单位都没有能跳出这周期率的支配力。大凡初时聚精会神,没有一事不用心,没有一人不卖力,也许那时艰难困苦,只有从万死中觅取一生。既而环境渐渐好转了,精神也就渐渐放下了……总之没有能跳出这周期率的。”

毛泽东答:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。”黄炎培与毛泽东的这段对话,人称“窑洞对”,甚至被后人引用为关于政权建设的经典之谈。

说到黄炎培和毛泽东的交往,还真是故事多多。民间传言,黄炎培珍藏着一部据说是王羲之真迹的书法作品,毛泽东特借来一阅,讲好一个月归还。然而仅仅过了一周,黄就打电话问什么时候还。毛泽东对身边的工作人员说:“到一个月不还,我失信;不到一个月催讨,他失信。”岂知,又过了几天,黄再打电话,毛泽东问:“任之先生,一个月的气你也沉不住吗?”到一个月期满,毛泽东让人把书法小心用木板夹好送回,并严命当天零点必须送到。毛泽东对黄的提前“索帖”之举评价为:不够朋友,够英雄。

黄炎培之子黄方毅更正说:“事实上并非是现在传说中的‘刚过一周’,而是过了一个月借期有余。”“索帖”之举确实“够英雄”,但是分寸拿捏得恰到好处,没有跳出黄炎培的“方圆论”,怎么看都不逾矩。

解放后,毛泽东和黄炎培交往日多,二人的通信达100多封,内容也涉及各个方面,可见来往密切。